Wenn der Mordermittler Josef Wilfling Verhöre führte, dann ging er dazu nicht in ein Zimmer mit Einwegspiegel, grellem Licht und Kameras, die alles aufzeichneten. In der damaligen Münchner Mordkommission direkt am Hauptbahnhof hätte es auch gar keins gegeben. Wilfling, heute 73, befragte die Tatverdächtigen ganz einfach in seinem Büro. Etwa zwölf Quadratmeter, Teppichboden, Amtsstubenmobiliar.

Dort hingen weder Bilder seiner Familie, noch lagen gefährliche Gegenstände auf dem Schreibtisch, mit denen Beschuldigte ihn hätten angreifen können. Rauchen durften sie, und wenn sie ein Stück Kuchen wollten, dann gab es auch das.

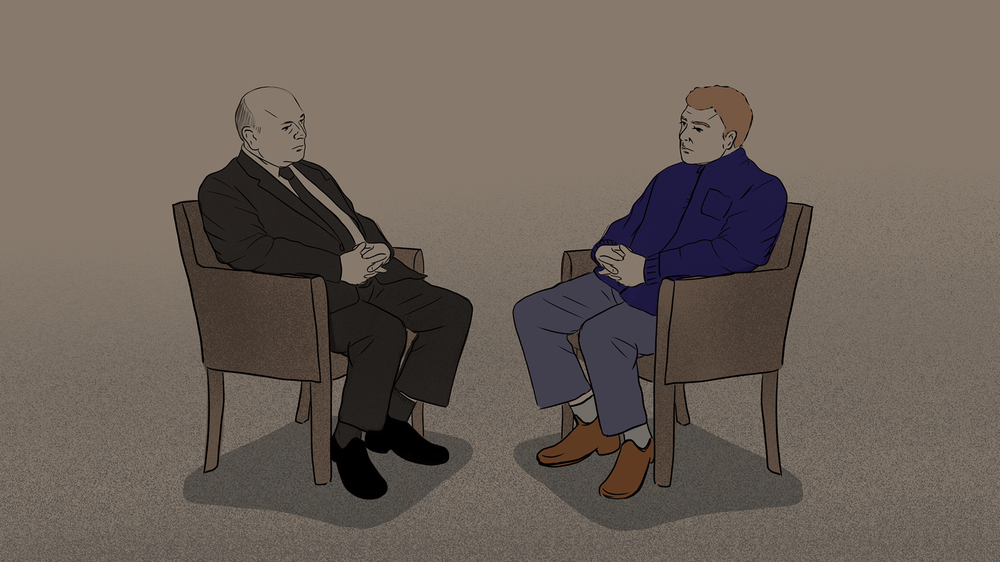

Wilfling legte großen Wert darauf, den Beschuldigten direkt gegenüberzusitzen. "Man darf da keine Barriere aufbauen", sagt er im Interview mit ze.tt. Das sei ungünstig für ein offenes Gespräch. Also stellte er zwei Stühle an den Rand seiner Schreibtischs. Auf einem saß er, auf dem anderen die*der Beschuldigte.

Es gibt Menschen, die nie im Leben in der Lage sind, Schuld einzugestehen.

"Mordkommissionen sind in der Regel Vernehmungsdienststellen", sagt Wilfling. Die Vernehmung ist der wichtigste Teil der Arbeit, durch sie werden auch die meisten Tötungsdelikte aufgeklärt. Unterstützt wird die Mordkommission durch andere Abteilungen, wie etwa die Rechtsmedizin oder den Erkennungsdienst. "Man ist ständig im Austausch und wird regelmäßig mit neuen Informationen gefüttert", sagt Wilfling. Diese fließen dann wieder in die Befragungen ein.

Wilfling hat in seinen 22 Jahren bei der Mordkommission hunderte Straftäter*innen verhört. Unter ihnen war etwa Horst David, der zwischen 1975 und 1993 sieben Frauen tötete oder ein Polizist, der seiner Ex-Freundin und ihrem neuen Freund mit einer Axt den Kopf abhackte.

Viele von ihnen gestanden ihre Taten nach anfänglichem Leugnen. "In 70 bis 80 Prozent der Fälle kommt man zu einem Geständnis", sagt Wilfling, der 2010 als Leiter der Münchner Mordkommission aufhörte und in Pension ging. Die restlichen 20 bis 30 Prozent sagen nichts. "Es gibt Menschen, die nie im Leben in der Lage sind, Schuld einzugestehen", sagt er.

Der gesetzliche Rahmen auf dem Weg zum Geständnis

Doch wie kommt man zu einem Geständnis? Welche Strategien wandte Wilfling an? Einige davon schildert er in seinem Buch Die Geheimnisse der Vernehmungskunst, das er nach eigener Aussage geschrieben hat, um mit Mythen rund um Verhöre aufzuräumen und zu zeigen, wie komplex ihr Regelwerk ist.

Was in einem Verhör erlaubt ist, regelt die Strafprozessordnung (StPO). Darin steht etwa, was der Unterschied zwischen Zeug*innen und Beschuldigten ist. Bei ersteren nimmt die Polizei an, dass sie Aussagen zu einer Straftat machen können, ohne selbst tatverdächtig zu sein. Bei Beschuldigten geht die Polizei davon aus, dass sie die Tat begangen haben könnten oder daran mitgewirkt haben. Beschuldigte haben mehr Rechte als Zeug*innen: sie müssen etwa nicht aussagen. In der StPO ist auch geregelt, dass Druck, Hypnose oder Drogen verboten sind. Geständnisse, die auf diese Weisen erzielt werden, sind vor Gericht ungültig. Wichtigste Regel: eine Vernehmung muss mit einer Belehrung über die Rechte der Beschuldigten beginnen. An diesem Punkt entscheidet sich auch, ob Beschuldigte eine*n Anwält*in hinzuziehen wollen oder nicht, doch dazu später mehr.

In vielen Fällen gelangte Wilfling im sogenannten Vorgespräch schon zu einem Geständnis. Es unterscheidet sich von der schriftlichen Vernehmung dadurch, dass es nicht aufgezeichnet wird und dadurch eine viel spontanere Kommunikation ermöglicht. Erst später werden die wesentlichen Aussagen festgehalten und protokolliert. "Das ist viel flüssiger und eine ganz andere Gesprächssituation, als wenn eine Protokollführerin mit im Büro sitzt und die Tastatur nebenher klappert", sagt er. Solche Vorgespräche dienen aber auch dazu, Beschuldigte zu einer Aussage zu überreden.

An diesen unprotokollierten Gesprächen gibt es Kritik: Der Vorsitzende der Vereinigung Berliner Strafverteidiger, Stefan Conen, sagt: "Die Polizei sträubt sich nach wie vor, sämtliche Gespräche mit Beschuldigten lückenlos, etwa auch mit Tonaufnahmen, zu dokumentieren." Er fragt sich, warum nicht alles festgehalten werde, wenn es nichts zu verbergen gebe.

Wilfling verweist auf steigenden Aufwand, wenn alles wortwörtlich abgetippt werden müsste und dass es die Gesprächssituation ändern würde, wenn die Unterhaltung gefilmt oder aufgenommen würde.

Beichtvater Wilfling

Natürlich waren nicht alle Beschuldigten, die Wilfling gegenübersaßen, auch wirklich einer Straftat schuldig. Sobald die Unschuld feststand, musste die Staatsanwaltschaft der beschuldigten Person mitteilen, dass nicht mehr gegen sie ermittelt wird und sie musste entlassen werden, falls sie sich in Haft befand. Wenn sich aber abzeichnete, das Wilfling der*dem Täter*in gegenüber saß, waren das im großen und ganzen zwei Kategorien von Menschen: Affekttäter*innen und rational planende Täter*innen. Menschen, die aus emotionalen Gründen getötet hätten, seien dabei häufiger als "eiskalte Mörder*innen". Bei ihnen wandte der Kommissar häufig die sogenannte Beichtvatertaktik an.

Affekttaten gingen meist ein Streit, Beleidigungen, Provokationen oder Schlägereien voraus. "Wenn Menschen infolge solcher Situationen töten, sind sie traumatisiert", sagt Wilfling. "Die fangen oft von selbst an zu reden und schildern ihre Sicht der Dinge." Es erleichtere sie, wenn sie sich das Geschehen von der Seele reden könnten.

Oft gestünden sie nach kurzem Leugnen die Tat, aber natürlich aus ihrer Sicht, schreibt Wilfling in seinem Buch. In dieser subjektiven Wahrheit würden sie die Tat verharmlosen, Motive bestreiten oder sich rechtfertigen – "Ich wurde provoziert." Das Motiv dahinter: Schadensbegrenzung.

In dieser Phase empfiehlt es sich nach Wilflings Angaben nicht, Vorwürfe zu machen oder zur Wahrheit zur ermahnen. Wenn die Polizei wusste, dass der getötete Mensch zwölf Stiche im Rücken hat, aber die*der Täter*in davon sprach, "nur einmal zugestochen" zu haben, so ließ Wilfling sie*ihn reden. Andernfalls könnte es passieren, dass die Beschuldigten abrupt aufhörten zu erzählen. Wilfling hob sich die Konfrontation für spätere Vernehmungen auf.

Die Festlegevernehmung: Goldstandard für Mordermittlungen

Weitaus spannender für ihn als Ermittler seien Fälle gewesen, in denen der Tod eines Menschen geplant gewesen war. Diese Täter*innen kalkulieren nach Wilflings Angaben bereits eine Aussage bei der Polizei ein, weil sie sich andernfalls verdächtig machen würden. Wer als Ehemann über den Tod der eigenen Frau nichts sagen will, macht sich schnell verdächtig. Außerdem würden diese Personen meist ohne Rechtsbeistand aussagen, weil auch das den Verdacht auf sie lenken würde.

In diesen Fällen nutzte Wilfling die sogenannte Festlegevernehmung. Dabei sollen die Beschuldigten erstmal frei schildern und gerne auch lügen. Wilfling stellte lediglich Verständnisfragen. Im zweiten Schritt kommen die Details. Wie war das genau? Hier geht es darum, dass sich die Beschuldigten auf bestimmte Tatsachen festlegen, daher der Begriff Festlegevernehmung. "Man lässt die Beschuldigten ihre Ausflüchte selbst ausschließen", sagt Wilfling.

Ein Beispiel dafür schildert er seinem Buch. Darin spricht er von der Vernehmung Horst Davids, der sieben Frauen getötet hatte. Zwei davon waren Prostituierte in München. Er hatte sie 1975 getötet. Damals war ein Fingerabdruck an einem Whiskeyglas gefunden worden, den die Polizei aufgrund mangelnder technischer Möglichkeiten aber niemandem zuordnen konnte. Fast zwanzig Jahre später gelang es schließlich, den Verursacher ausfindig zu machen: Horst David.

Die Taktik Wilflings war folgende: David wusste nicht, dass es diesen Fingerabdruck gab – und der Polizei nun bekannt war, wer ihn hinterlassen hatte. Also fragten sie ihn, ob er jemals in München gewesen sei. Er sagte, dass er lediglich zwei, dreimal dort gewesen sei, auf dem Oktoberfest und im Stadion, niemals jedoch in Schwabing. Auch zu Prostituierten habe er sicher keinen Kontakt gehabt.

– "Könnte es sein, dass Sie Kontakte zu Frauen in München nur vergessen haben, weil sie schon so lange zurückliegen?"

– "Nein, das kann nicht sein."

– "Herr David, gibt es irgendeinen Grund, warum Sie uns verschweigen wollen, doch schon mal bei einer oder mehreren Prostituierten in München gewesen zu sein?"

– "Nein, wirklich nicht."

David hatte sich also auf gewisse Tatsachen festgelegt und sich Auswege à la "Ach, das habe ich ganz vergessen" selbst verbaut. Als er seine Aussagen unterschrieben hatte, konnte Wilfling ihn ins Kreuzverhör nehmen und mit seiner Lüge konfrontieren. Er gestand, bei den Münchner Prostituierten gewesen zu sein, leugnete jedoch noch weiter die Morde. Erst später gab er zu, sie getötet zu haben.

Warum gibt jemand eine Tat zu?

Dass Menschen wie Horst David schließlich Taten gestehen, liegt selten an ihrem schlechten Gewissen, sagt Wilfling. "Häufig fühlen sie sich aufgrund der Beweise in die Ecke gedrängt und dann beginnt es bei ihnen zu rattern. Sie denken über ihre Lage nach." In dieser Phase versuchten sie, Vorteile für sich herauszuschlagen, oder zumindest Nachteile für Angehörige abzuwenden.

Das Geständnis ist die Königin der Beweismittel.

Das sei der Zeitpunkt, eine goldene Brücke zu bauen, wie Wilfling sie nennt. Er zeigt den Beschuldigten mögliche Optionen auf, die aber nicht erfunden sein dürfen. So können Beschuldigte eventuell auf eine Verurteilung wegen Totschlags hoffen, statt auf eine wegen Mordes. Das hat eine geringere Strafe zur Folge.

Was bleibt nach 22 Jahren Mordkommission?

Wenn Beschuldigte schließlich aussagten, habe er meist Erleichterung verspürt, sagt Wilfling über seine Zeit bei der Mordkommission. Später kam dann noch ein Glücksgefühl dazu. "Denn das Geständnis ist die Königin der Beweismittel", sagt er.

Ob er sich immer an die Regeln der StPO gehalten habe? Bis auf einmal, ja, sagt er. Er selbst habe einmal bei einer Vernehmung die Kontrolle verloren und einen Beschuldigten beleidigt und beschimpft. Das Ergebnis: keine Aussage und später ein Freispruch. "Der hätte gestanden", sagt Wilfling heute über den Fall. Auch er kennt die Kritik an den Methoden der Polizei mit unzureichenden Belehrungen, mangelhaften Protokollen oder den Druck, den eifrige Beamt*innen auf Beschuldigte ausüben. "Natürlich passieren auch bei der Polizei Fehler", sagt er. "Das sind aber Einzelfälle, die man nicht verallgemeinern darf." Jeden Tag würden in Deutschland tausende Vernehmungen geführt – meist im Einklang mit dem Gesetz.Doch sein Job habe ihn auch verändert, sagt er. "Ich war auch mal ein Idealist und bin zum Realisten geworden." Das passiere im Polizeiberuf stärker als in jedem anderen. "Ich habe auch mal gemeint, die Menschen sind ja so gut. Da wird man schnell auf den Boden der Tatsachen geholt." Trotzdem sei er keiner geworden, der den Glauben an die Menschheit verloren habe. "Ich glaube, es gibt immer noch mehr gute als böse Menschen."

Wenn der Mordermittler Josef Wilfling Verhöre führte, dann ging er dazu nicht in ein Zimmer mit Einwegspiegel, grellem Licht und Kameras, die alles aufzeichneten. In der damaligen Münchner Mordkommission direkt am Hauptbahnhof hätte es auch gar keins gegeben. Wilfling, heute 73, befragte die Tatverdächtigen ganz einfach in seinem Büro. Etwa zwölf Quadratmeter, Teppichboden, Amtsstubenmobiliar.

Dort hingen weder Bilder seiner Familie, noch lagen gefährliche Gegenstände auf dem Schreibtisch, mit denen Beschuldigte ihn hätten angreifen können. Rauchen durften sie, und wenn sie ein Stück Kuchen wollten, dann gab es auch das.