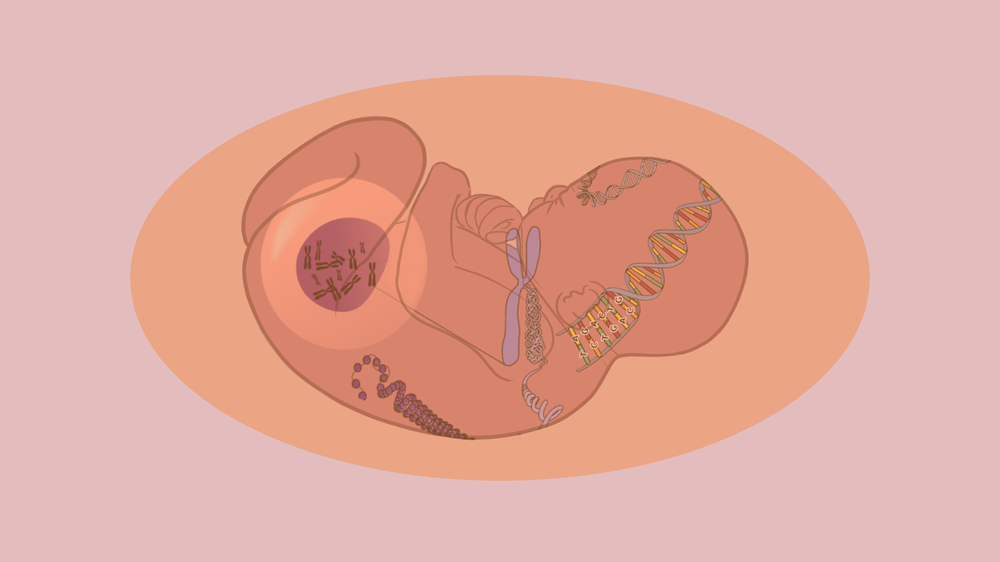

Soll der Pränatest Kassenleistung für Risikoschwangere werden? Darüber debattiert der Bundestag am Donnerstag. Mit dem Pränatest lässt sich in der frühen Schwangerschaft herausfinden, ob ein Fötus das Downsyndrom hat. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen ist der Pränatest nicht invasiv, der schwangeren Person wird also lediglich Blut abgenommen. Das Fehlgeburtsrisiko durch Untersuchungen wie etwa bei einer Fruchtwasseruntersuchung fällt dadurch weg.

Genaue Zahlen zu Entscheidungen der Schwangeren nach einer pränatalen Diagnose gibt es in Deutschland nicht, allerdings viele Schätzungen mit ähnlichen Ergebnissen: In circa neun von zehn Fällen mit der Diagnose Downsyndrom entscheiden sich Schwangere für einen Schwangerschaftsabbruch. In Ländern, in denen der Pränatest bereits Kassenleistung ist, kommen signifikant weniger Kinder mit Downsyndrom zur Welt. Eltern, die ein Kind mit Downsyndrom bekommen haben, hören schon jetzt Sätze wie: "Ups, da ist wohl einer durchgerutscht".

Diese Entwicklung ist das Resultat einer behindertenfeindlichen Gesellschaft. Dabei hat sich Deutschland vor zehn Jahren mit der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion, also zur gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen, verpflichtet. Teil der Konvention ist zum Beispiel das Recht auf schulische Inklusion, mit der es auch noch nach zehn Jahren nur schleppend vorangeht. Es ist kein Wunder, dass Schwangere sich gegen behinderte Kinder entscheiden, wenn ihre potenziellen Kinder mit Diskriminierungen leben müssten. Die Debatte um die Pränataldiagnostik zeigt: Unsere Gesellschaft ist noch lange nicht so inklusiv, wie sie sein sollte.

Christin Radloff ist Mutter einer behinderten Tochter und kann verstehen, dass Schwangere sich für den Pränatest entscheiden. Sie selbst würde das bei einer weiteren Schwangerschaft auch tun: "Allerdings wäre die Konsequenz für mich bei einer Diagnose nicht ein Abbruch, sondern auch die Chance, mich auf die Situation vorzubereiten." Eine Situation, die aus Hürden besteht. Behinderung ist in Deutschland noch immer ein Armutsrisiko. Menschen mit Behinderung werden vor allem in den Bereichen Bildung und Arbeit strukturell benachteiligt. Das beginnt bei der Suche nach einem Kitaplatz, geht weiter beim Arbeitsmarkt – Menschen mit Behinderung arbeiten oft in Werkstätten – und endet in der Altersarmut.

Radloffs Tochter wurde gerade der Besuch der öffentlichen Grundschule verwehrt. Sie muss auf eine Förderschule gehen, die Lehrer*innen hatten sich nicht zugetraut, sie weiter zu unterrichten. "Da muss man sich schon fragen: Können die nicht oder wollen die nicht?" meint Radloff. Obwohl ihre Tochter weiter mit ihren Freund*innen zur Schule gehen wollte, wurden die dafür nötigen Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt.

"Ich glaube, die wollen uns nicht haben, weil sie Angst haben", sagt Natalie Dedreux. Die Aktivistin beschreibt sich selbst als Expertin für Downsyndrom, sie lebt selbst damit. "Mein Leben mit Downsyndrom ist cool", findet die 20-Jährige und hat eine Petition gestartet, die sich gegen den Pränatest als Kassenleistung einsetzt. Knapp 14.000 Menschen haben bisher unterschrieben. Am Mittwoch wird vor dem Bundestag eine Demonstration gegen den Pränatest als Kassenleistung stattfinden, auch Natalie Dedreux wird dabei sein.

Eine Untersuchung mit Risiko für Fötus und Schwangere durch eine Untersuchung ohne Risiko zu ersetzen ist gut. Diese Untersuchung für alle zu bezahlen auch. Darum sollte es in der Debatte im Bundestag aber nicht in erster Linie gehen. Es sollte darum gehen, wie ein gutes Leben mit Behinderung möglich gemacht werden kann, damit Schwangere sich frei entscheiden können – für oder gegen die Fortführung der Schwangerschaft.

Menschen mit Behinderung wird es immer geben, ob mit oder ohne Pränataldiagnostik. Wir alle werden immer älter und damit auch behinderter. Wir sollten die Debatte führen, wie ein gutes Leben möglich sein kann – für uns alle. Und dann politische Rahmenbedingungen dafür schaffen und mindestens die, die es bereits gibt, einhalten.

Alle Texte der Kolumne Klein und groß.

Soll der Pränatest Kassenleistung für Risikoschwangere werden? Darüber debattiert der Bundestag am Donnerstag. Mit dem Pränatest lässt sich in der frühen Schwangerschaft herausfinden, ob ein Fötus das Downsyndrom hat. Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen ist der Pränatest nicht invasiv, der schwangeren Person wird also lediglich Blut abgenommen. Das Fehlgeburtsrisiko durch Untersuchungen wie etwa bei einer Fruchtwasseruntersuchung fällt dadurch weg.

Genaue Zahlen zu Entscheidungen der Schwangeren nach einer pränatalen Diagnose gibt es in Deutschland nicht, allerdings viele Schätzungen mit ähnlichen Ergebnissen: In circa neun von zehn Fällen mit der Diagnose Downsyndrom entscheiden sich Schwangere für einen Schwangerschaftsabbruch. In Ländern, in denen der Pränatest bereits Kassenleistung ist, kommen signifikant weniger Kinder mit Downsyndrom zur Welt. Eltern, die ein Kind mit Downsyndrom bekommen haben, hören schon jetzt Sätze wie: "Ups, da ist wohl einer durchgerutscht".